「待ちの商売」と「自分ゴト」 – 経営面での考え方について

栗田:お店をオープンしてから、経営面で感じることって何かありますか?

岩崎:まず、飲食店って「待ち」のビジネスなんです。会社員時代の営業のように自分から行くのではなく、お店でお客が来るのを待っているのが基本。SNSで呼び込むっていう考え方はあるけれど、僕は瞬間でバズらせることはしないと決めてる。バズって瞬間的に集客のピークをつくるのではなく、じわ~っといきたい。だから、来てくださった方に、ちゃんと価値を提供していくって決めています。そう決めた以上は、価値提供をした方に対してどんな評価をされて、さらにまた来てくれるか、来てくれる理由をどうやって作るのかを考えて、実践することは非常に難しいと思います。

栗田:じわじわコツコツとやっていきたいと。

岩崎:ただ、じわ~っとやっていくとなるとやっぱり辛抱いるんですよ。来る理由っていうのをどうつくるか。メニューも味も全て自分で決めるので、サラリーマンの頃とはやっぱり違う。全部が自分ゴト。僕は法人の代表だからそれは当然だけど、僕だけでなく仲間の全員が自分ゴトなんですよ。これはいいことだなと思っていて、僕もビジネスパートナーの近藤さんも、店長も、全員が全部自分ゴトとして考えている。店長はいち社員だけど、「私、これは嫌だ」とか、「嫌だけど、これはやる」とか、「個人的には好きだけど、これはやるべきじゃないと思う」とか、はっきり言う。皆が主体的なんですよ。

栗田:皆さんそれぞれが役割をもちながら、自分の意見もしっかりと出す。自分ゴトで主体的ですね。

栗田:ちょっと違う角度からお伺いすると、岩崎さんって、年齢とともに天満と様々な関わり方をしてきたことで、町に対する捉え方・見方も色んな角度や視点で持っているような気がしたんです。例えば、若い頃のように「天満に遊びに来る側の自分」だったら、自分の店を見てどう感じるだろう、と考えることってあるのかなと思ったのですが、いかがでしょうか?

岩崎:実際、「自分がやってる店に、自分が行くのか?」っていうのは、ずっと自問自答です。行きたい店はもっとベタな店かもしれへんし、お好み焼き屋やたこ焼き屋かもしれへん。その一方で、自分が目指す世界もある。その日限り、その場限りの美味しさや楽しさが大切なのか、目指す世界があってそこへ向かうために何が必要なのかを考えるのは、やっぱり立場が明らかに違う。そうかといって、自分が嫌なことはやりたくない。 岩崎:飲食でも、自分が食べたいと思わないものを提供するなんてことはもちろんしたくないし、絶対に出さない。例えば、僕が寿司を握るのが得意で寿司が好きだったとして、好きな寿司のことを勉強して、寿司を握って人に食べてもらうのが自分にとって絶対ベストなんだ!って思って寿司屋をやる。「自分の好きなことをつきつめて商売にする」のは一番美しいのかなと思う。そういう考え方っていうのは、たぶん飲食店の王道なんかなと思うんです。けれど、自分の目指す世界やありたい姿と、あるべき姿と、今の現時点を、どう繋げていくかってプロセスを考えてやっていくことは、そう簡単にはいかないところがありますね。だからビジネスになるんだと思うんですよね。

年齢とともに変わってきた町の人との関わり方

栗田:あと、岩崎さんの天満の町との関わり方は、年齢とともに変わってきたと思いますが、今の町との関わり方についても、もう少しお聞きしたいです。

岩崎:最初若い頃、南森町は仕事の場でした。次に、お客として天満天神の店に馴染んでました。その次は天満に住む人として町と関わり、そして今は、商店主として町と関わる面白さがあります。お店の人としていろいろやっていると、町のオーナーさん、社員さん、店員さんがめっちゃ挨拶してくれる。ウチのお店の常連さんではないどこかの奥さんや、犬の散歩をする人が挨拶してくれる。そういう関わり方の種類、町の人との関係がどんどん変わっていきます。

昨年の天神祭でも、商売として関わったり、イベント的に店先で串を焼いて売ったりしてると、たまたま祭に訪れた学生が「オモロそうやな~!」って言って近寄ってきてくれて、その後しばらくして、串焼きを売るのを手伝いに来てくれたこともありました。また商店会の人達が、獅子舞やとか太鼓やとか何とかっていろいろやって来て、それで面識を持つようになって、僕も「ご苦労様です~」って挨拶に行って、賄いしてみたいな。そうした祭りの当事者としての参加もしました。

栗田:町の人たちとの関わり方がどんどん変化しながら、広がっていったんですね。

岩崎:特に大きかったのは、祭りに関する作法っていうんかな。祭りの出店の仕方とか、保健所の人が来た時にどんなふうに対応したらいいか、とか、人の出が何時くらいから増えて、オープンを何時からすればいいか、とか、もっと細かいこと言えば、ここまでは出ていいけど、ここから出たらあかんで、とか、そういう作法をすごい教えてくれました。

栗田:祭りならではの町の人たちとの協力関係や一体感を感じますね。

岩崎:もう1つ、天いち音楽祭の話をすると、音楽祭をやっている時に、一カ所、謝りに行かなあかんことがあって、「僕が行ってきますわ~」って言ったら、他のお店の人も一緒に来てくれたことがありました。だからお店同士はライバルなんだけど、一緒の仲間。「ご近所さん」っていう感じ。お店を始めて、天神祭や天いち音楽祭に参加をして、隣の店の人とも、その隣も、さらにその隣も、向かいも、斜め向かいのお店とも、皆仲良くなりました。

そういうのが店主としてやっていて起こってきた変化です。ただこれは別に僕のお店のことだけではなくて、例えば僕が栗田さんと一緒に、別の商店街でお店をやりますとなったら、同じことが起きるよ。また例えば、僕と栗田さんが同じ法人にいるとしたら、我々の法人と町の人との関係性が、今とまた違う変化をする。これはね、すごく面白いと思いますよ。

栗田:そんなにもダイナミックに変わるんですね。何となく僕のイメージだと、商店街で何かお店をやろうと考えている人って、昔から商店街で商売している人たちに気を遣ったり、組合の中での「しきたり」のようなものを必要以上に考えてしまうあまりに、出店を躊躇ったりすることもあるんじゃないかなと思っていたんです。でも、岩崎さんの場合はそんなことなく、自分から町の人との関係づくりに飛び込んで行ったり、そこから町の中での作法を教わったりと、町の人たちとのお付き合いをすごく大事にしていますよね。

岩崎:実際のところ、そんな難しいことを考えてなくて、商店街の先輩を立てましょう、くらいかな。商店街の先輩の教えを請いましょう、先輩方に求められたら応えましょう。というくらい。あと、今回僕が天いち音楽祭に参加させてもらっていて、町で文化的な仕掛けをされている方から、ともにこの場所を変化させていきましょう。っていう気概をすごい感じた。

栗田:気概ですか。

岩崎:この天神橋 1丁目商店街っていうのは、天神橋筋商店街の中でもアーケードがないんですね。だからこそ「何か」を起こさないといけない。待っているだけでは変化が起きない。そういう特徴がある場所なので、1丁目のお店の人たちは、「ソトの人」が多いように思うんです。この辺りが地元やけど、1丁目で生きてきた人じゃない人。いろいろ話を聞いていると、「1丁目は自分が育った場所じゃないけど、この場所を愛して、商売も含めて主体的に変化をさせていこうって」いう気概みたいなものをすごく感じた。誰が言い出したわけでもなく、この気概を感じるのは素晴らしいなと思っていますね。

栗田:一連のお話から、岩崎さんって若い頃から天満の町との関わりはあったけれど、今の商店主として町の人たちとの関わり方が、一番深くて濃いように思いました。

岩崎:そうですね、深くて濃い。マチコの最終プレゼンで「たこ焼き屋やります」って言った時もそうだったように、身銭を切って飛び込んできた人を評価する。まずは認められる。そこがスタート。あの時からなんかずっと思ってたんです。やっぱり。やっぱりそうだったなと。僕とか栗田さんとか、あの時に思っていたことはそんなにずれてなかったかもしれないね。まだまだ他の先輩たちに全然及んでいないけど、そう思う。

栗田:マチコでのことを実践なさって、あの時の思いとズレはないとさらに思ったんですね。

岩崎:やっぱ町の人たちの中に入らんと相手にしてくれへんよね。だから本当に何かあったときには、必ず挨拶をさせていただいてます。それが町を元気にするというか、商売を起こすときの最低限のスタートラインちゃうかな。

栗田:たしかに、町の中で何かやろうと思っても、やっぱり商店街の人からすると構えますもんね。

岩崎:そこは構えますよ。もちろん歓迎をしてくださるお店の方もいらっしゃるし、様子を伺うというか、構える方もいる。色んな人がいます。

マチコに参加をして、岩崎さんが得たもの

栗田:今回のお話のまとめとして質問しますと、元々法人を立ち上げていたということから、仮に今回のマチコに岩崎さんが参加をしてなかったとしても、お店はオープンしていただろうなと思うんです。でも、マチコに参加したことによる違いというか、参加をしたからこそ得たものってありましたか?

岩崎:まず、「仲間ができる」ってことですね。これ、すごく大きいなと思うんです。例えば、今年度のマチコやおおさか商店街オープンに、ウチのお店を紹介してくれたり、マチコ2期のワークショップがあった12月に、運営の皆さんがクリスマスのパウンドケーキを買って紹介してくださる。これは大きいですよ。これはうちと僕らの商売にとってもすごいポジティブでありがたい話だし、さらに2つめとして言うと、僕ら時の参加者や、僕らの以降でマチコやおおさか商店街オープンに参加をされている方にとっても、「実際に店を開いてる人おるやん」って、「日々苦しみながらこんなパウンドケーキ作れるようになっとるやん」っていうのを、感じとってくれる人っていると思うんだよね。

栗田:商売的にありがたいというだけではなくて、マチコやおおさか商店街オープンのつながりの中で、良い影響を与えられる仲間ができたということですね。

岩崎:ちょっと偉そうな表現になるけど、皆さんに感じれるような働きかけができる。皆さんのお役に立てるっていうのは、マチコに出たからこそだと僕は思ってるんです。例えば今回この取材をして私の話を聞いてくれたり、今年度のマチコの最終プレゼンに僕を呼んでくれたり、ナゴノダナバンクのみなさんが来てくださったり、マチコに参加した人たちが、仲間として助けてくださったり。栗田さんもお店のオープンの翌日に来てくれました。これはもう本当に勇気になります。助け以外の何物でもない。感謝しかないです。

栗田: 僕もお店をオープンされたと聞いてすぐに伺いましたもんね。(笑)

岩崎:また、参加したからこそ得たこととしては、「自分たちが間違ってないんだ」っていう勇気。栗田さんをはじめ一緒になったメンバーや、講師の方。講師と言っても別になんでもなくて、地域を何とか元気にしようやという人やから、それはすごい勇気になる。

あともう1つは、僕らが完全に目指している文化や地域へのアプローチに対して、市原さんはじめ建築の世界のプロである方とも、一緒になってやっていく仲間ができたことですね。いわゆる建築家やランドスケープデザインの方のアプローチって、極めて目に見えるものを扱うから、具体的・現実的なものになっていて、文化とか地域とかの視点はあるけれど、アプローチとしては抽象度の高いものになっている気がする。目に見える具体的なものであるからこそ、それがゴールになって、文化とか地域とかのそのアプローチが抽象度高くても、ある種、他人ゴトとして展開されてしまうところがあると思うんですけど、市原さんのアプローチを聞いていると、そうでない人もいるんだなと思った。

栗田:いわゆる建築家と呼ばれる人達がいる一方で、ナゴノダナバンクの市原さんのような人もいるんだと。

岩崎:だから僕はナゴノダナバンクの皆さんから評価してくれてるんだと思う。いや、まだまだやな、これからやなっていう評価もあるかもしれないけど、建築ではない、文化的な視点からの展開っていうのね、お店に額装して掛けている昔の町の写真を手に入れてくるプロセスがあることは評価する。けど、お店の内装がすごいとか、白い壁に額を掛けていることをデザイン的に評価するわけではきっとない。という気がするんですね。本来僕らがアプローチしていきたい手法というのが、ある種、受け入れられつつある。自分たちの考えや思いを一緒にできる仲間ができるとすごい嬉しい。

栗田:ありがとうございます。それだけ多くのことをマチコへの参加をして得られたんですね。

僕もマチコに参加をして思ったことは、単にお客としてお店に食べに行く、買い物をしに行くっていう「お客さん-お店の人」っていう関係だけで言い表せないものが、マチコから生まれてるなぁって思います。参加者や講師という関係を超えて、「みんなで町を盛り上げていこうや」という感じ。

岩崎:ええ。ほんとそうです。

栗田:マチコに参加をしたことで、町との関わり方とかまちづくりへの参加の仕方っていうものが自分の中で持てると思えたのが楽しいです。それまでは、家族や友人との会話で「なんかいいい店できたらしいから行ってみよか」とか、「あの店、いつの間にか閉店してるやん」っていう、いち消費者の会話で終わりがちでした。でも今はそうじゃない。自分も何か大阪とか地元とか、皆さんが住んでらっしゃる町を盛り上げていけるようなお役に少しばかり立つことができるんじゃないか。そう思えたことが楽しいなと思うんです。

岩崎:僕はマチコでのつながりに加えて、実際に店をやってみて、地域の方とも共に「発展していこう」っていうんかな。このキーワードって大切な気がしましたね。上からでも下からでもなく、ともに発展していこうと。どんなに小さなことでもいいけど、この町を何とか変化させていこうよっていう努力が、チームに繋がっていくんとちゃうんかな。

栗田:これからも一緒に町を変化させていきましょう。今日はたくさんお話を聞かせていただきありがとうございました。

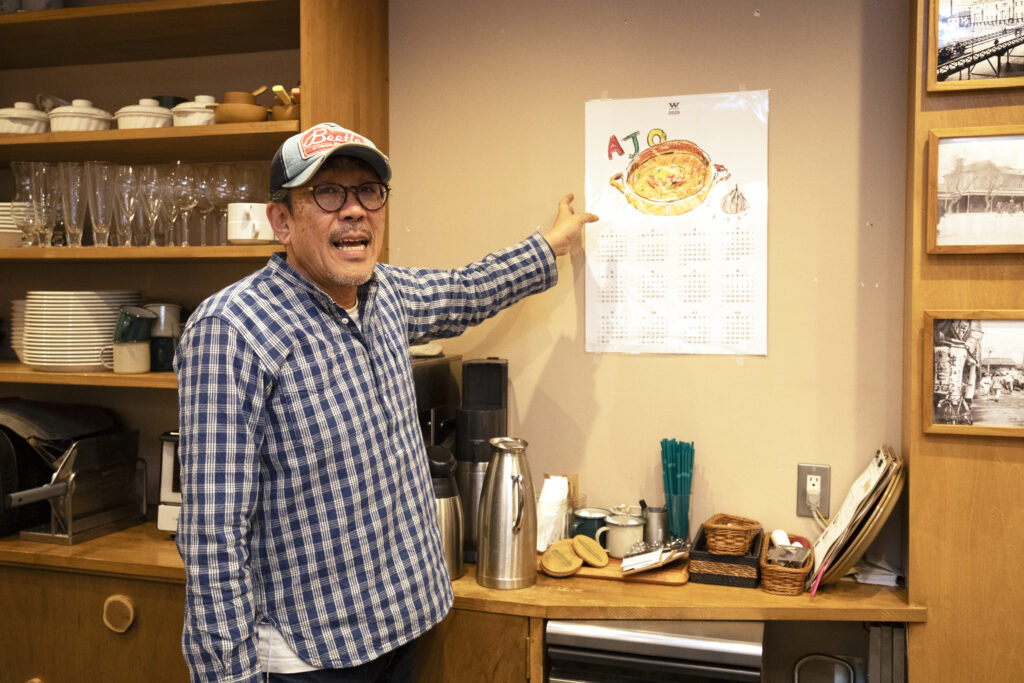

2023年8月から始まった、おおさか商店街オープン・まちコーディネーター養成講座。その第1期卒業生の岩崎さんは、講座を修了してからおよそ半年後の24年4月に天神橋筋1丁目の商店街に「タガヤス ジェネラル ストア」をオープン。お店の壁には昔の天満・天神の風景写真が掛けられていて、どこか懐かしい、素朴で温かい雰囲気に包まれています。カフェスペースでは、地域の常連客や天満を訪れる旅行客がカウンターで一緒に並ぶこともあり、ガイドブックでは知れない、等身大の町の話を聞くことができます。

今回、お店のオーナーとなった岩崎さんに、同じくマチコ1期生の栗田さんがインタビュー。マチコ参加のきっかけや、天神橋でお店をオープンした思い、町の人・商店街の人との繋がりについてお話を伺ってきました。

マチコと出会うまで。「リアルなローカル」への思い。

栗田:はじめに、岩崎さんはどうしてまちコーディネーター養成講座(以下「マチコ」)への参加をしようと思ったのですか?

岩崎:まず、マチコを知るまでの背景として僕の経歴からお話しすると、以前、僕は会社員をしていて、その頃に大学生と商店街の人が一緒になって商店街を盛り上げるプロジェクトを運営していたんです。「商店街」や「地域性」をテーマに、商店街の情報発信を通じて地域の活性に携わってきました。この活動ってすごい大切なことだなと思ったんです。僕らはその町に住んでいない「ソトの人」です。町の外から訪れた人が、商店街の人や地元の方から町場の話を直接聞けるっていうのはとても価値があると思ったんですよ。そういうバックグラウンドがあって、「大阪の商店街で“リアルなローカルに触れられる場所”を作りたい」と思ったことが自分の土台になっています。

岩崎:そんな思いから会社を辞めて、地方創生やイベントプロデュースを行う一般社団法人カルチベイト・ジャパンを立ち上げたんですが、事務所を開設した数日後にコロナ禍に入ってしまって、それまでやっていた企画や事業を止めざるを得なくなり、丸4年間、足踏みをしていました。そこから2023年の5月にコロナが五類になって、さぁやっと動けるぞとなった頃が、まちコーディネーター養成講座(以下「マチコ」)の1期生募集の年だったんです。

栗田:元々の背景として「リアルなローカルに触れられる場所を大阪につくりたい」という思いがあって、法人を立ち上げたんですね。コロナ禍を経て、自分たちでお店を何かやろうとしていた、ということでしょうか?

岩崎:まだその頃は、お店なのか、お店じゃない何かの場所なのか、何なのかはまだ決め切れていませんでした。何をどうしていこうかを考えているところに、仲間からの紹介でマチコの募集を知って、一つの切り口として自分たちがやろうとしていることに役立ちそうだと考えたのがマチコ参加までの経緯ですね。

栗田:そこでマチコに参加をしてみようと思ったんですね。どんなところに惹かれたのですか?

岩崎:大阪で実際にまちづくりをやってきた人の話が聞けることですね。町に住む人たちそれぞれの関係や、その町の環境などを踏まえた取り組みのリアルな話は、実際にやってきた人からでしか聞けないと思いました。そのリアルな何かを語れる人と出会えると面白いなって、何かを学ぼうというよりは、ちょっと損得勘定だったかもしれない。

栗田:損得というと?

岩崎:ピュアに「学ぶんだ!」というよりは、「色んな人との接点が生まれたらええな」という感じ。

栗田:何か商売というか、人との接点を通じて自分の事業にも繋がったらいいかな、というようなものが損得勘定ということですか?

岩崎:そうそう。人との関係性を持てたらいいねって思ったんです。だけど、僕の性格もあるんですが、やりだすと講座のワークもちゃんとやるので。(笑)

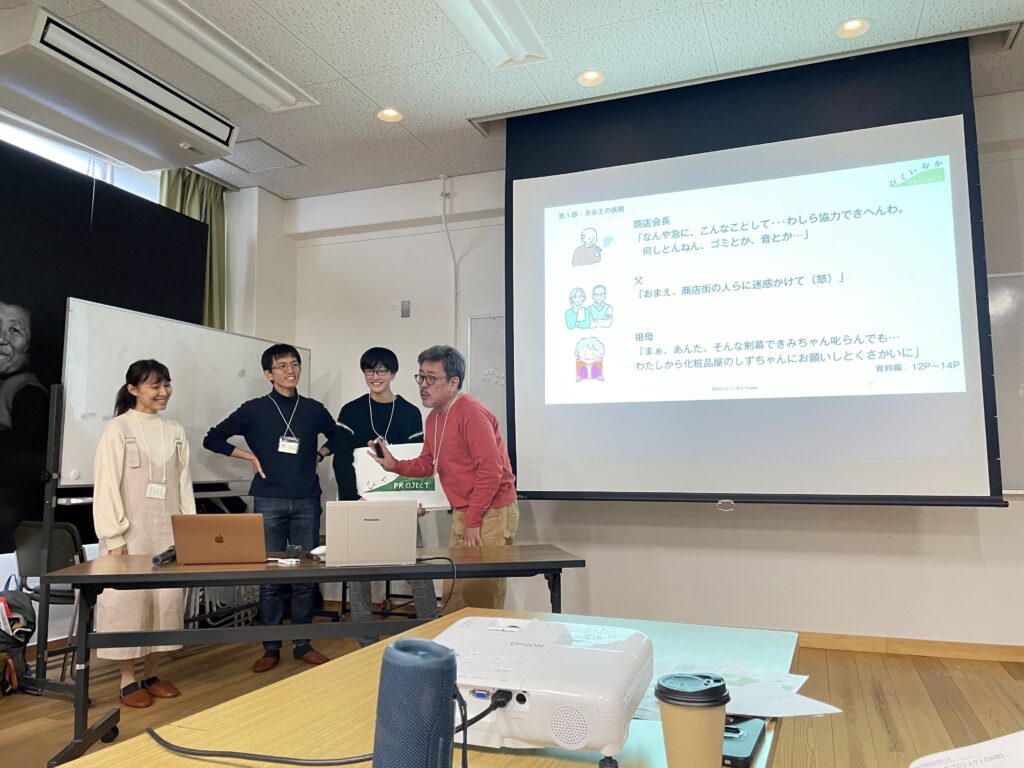

栗田:そうだったんですね。(笑)僕も岩崎さんと同じグループでしたが、皆全力でやってましたよね。

マチコの参加を通じて得た刺激と学び

岩崎: 僕はメンバーに恵まれたってすごく思いました。みんなが役割を持ったチームっていう概念が、すごく当てはまった気がしていました。皆それぞれでやりたいことは違ったとしても、皆で目標を決めたらそっちへ向かう。チームとして全員が目標に向かうっていう印象があった。マチコは学びの場ではあるけれど、何かビジネスとか、主体的にモノを興していくのと似ているような気がしていました。このことはすごくいい経験だったなと、59歳にして思いましたね。

栗田:そのような感覚を持った場は、マチコ以外ではなかったんですか?

岩崎:例えば会社のような組織となると上に偉い人がいたり、地方創生でも「先生」みたいな人が上になってしまったりする。所属や肩書のような「ラベル」がついているのと、マチコのように人にラベルがついてないものとの違いはあると思う。あとは、自分もいい年になってフラットにものを見ようと思うというか、フラットになってしまっている。そういうこともあるのかなと。

栗田:フラットに見ることでどんなことを感じましたか?

岩崎:非常に刺激を受けましたよ。栗田さんや同じグループの人から刺激を受けましたし、他のグループの人からも刺激を受けました。特に栗田さんからは、その地域の歴史や文化、風土、町の人などをとことん調べて、突き詰めて考えてみて、その自分の考えたことを人に伝えるということに対して一生懸命しているなって思ったんです。

栗田:間知古商店街という架空の町の概要から、いろんなことを妄想してましたもんね。(笑)

岩崎:やっぱりね、妄想するって大事。実際まちづくりってお金の話もシビアに触れるので、どうしても現実的になるから。でも大きくジャンプするときには、「こうなりたい」とか「こうありたい」ということをこの妄想で描く。そのためにどんな条件が必要だろう。と、考えるプロセスは大切なんじゃないかな。

あと、もう一つ栗田さんに思ったのは、人にものすごい興味がある人なんだなと思ってました。

栗田:よく言われます。(笑)

町は「地域の人とのつながり」でできている。

岩崎:僕ね、町ってやっぱり「人」だなと思うんですよ。例えば文化にしても、お店にしても、食の味にしても、作るものにしても、必ずそれを作る人とか、それを語る人とかがいると思っていて、町の人に会いに行く・会いに来るっていうのは「ツーリズム」っていうか、町の活性化につながる。僕が運営する法人でも、「ツーリズム」と「町の活性化」は、完全に目指していることなんです。

商店街の人を多くの人に知ってもらおうとレポートして、その地域に住む人たちに会いに来てもらうようにしていく。地域づくりはまずはそこから。いきなり外から旅行客を呼ぼうなんて、僕はおこがましいと思っていて、自分たちが行かないところに、旅行客が来るはずがないと思うんです。

栗田:そうですね。僕もマチコを通じて同じことを思っていました。中津・空堀・蒲生四丁目それぞれの町で活動している講師の方からこれまでの歩みを聞いていると、まずはその商店街やその地域の方のつながりを育むことから取り組んでいますよね。

最終日のプレゼンで得た確信が、背中を押してくれた。

岩崎:あと、マチコで感じたこととして、ナゴノダナバンクの市原さんや藤田さんが、自分たちで円頓寺商店街でお店をやってきたっていう話を聞いて、「自分でお金を出して、身を削ってやらないとあかんのやな」と思った。僕もはじめカルチベイト・ジャパンでそうせなあかんと、マチコに参加する前から決めていた。そう決めていたけど、自分の考えていたことを実証する事例があの人たち。町の外から町と関わるプランナーではなくて、町の中で実際に自分でお金を出してリスクをとってやるのが大切だと思った。この思いからマチコでの最終プレゼンの劇でやったのが、「私、たこ焼き屋やります!」の台詞なんですよね。

栗田:あの台詞は僕もずっと覚えています。僕たちのプレゼンは、自分たちが町に住む人として考えたプランでしたね。

岩崎:僕はあれが大事かなと思っていて、マチコでの一つの大きなポイントだったのが、2日目の時に市原さんが参加者に向けて問いかけた、「皆さんのチームは、町とどの立場で関わりますか?」っていう言葉。

栗田:ありましたね。

岩崎:はい。あの問いが実はカギだと思うんですよ。僕らは「町に住む人」としてプランを考えていましたけど、その一方でコンサルタントや企画会社の立場で関わるグループもありました。

栗田:あの問いかけで各チームはっきりと分かれましたもんね

岩崎:もう見事に分かれたでしょう。

栗田:はい。

岩崎:どっちが正解という訳ではなく、もちろんコンサルタント・企画会社として考えるのも良い。ただ、その立場で関わるには、行政と絡んでいるか、既に権威を持っているかがものすごく大切なポイントになる。自分たちが企画会社ではない立場で、何か町で面白いことやろうと思ったら、50万でも100万でも、身銭を切ってイベントやってみまんねん。という入り方になる。最終プレゼンの「私、たこ焼き屋やります!」は、その意思表明ですよね。

栗田:そうですね。

岩崎:自分たちの考えた「場」をつくろうと、身銭を切ってお店を持つという立場で行ったプレゼンに対して、講師の方から「一番良かったよ」と言ってくれた。マチコに参加して良かったことっていうのは、まちづくりの先輩であり、ライバルでもある講師の人たちから、自分の考えは完全に評価されるんだ。自分の考えは間違ってなかったんだと、背中を押してくれた思いがしました。マチコを通じて僕はすごい自信になりました。

マチコの参加を経て、お店の開業へ。

年齢を重ねて変わっていく天満との関わり

栗田:「リアルなローカルに触れられる場所」を大阪に作りたいという思いから法人が立ち上げて、コロナが明けて参加したマチコで、「私たこ焼き屋やります」という最終プレゼンで自信を得た。そこから「TAGAYASU GENERAL STORE(タガヤス ジェネラルストア)」を天満にオープン。天満の町を選んだ理由や、マチコからお店のオープンまでどんなプロセスがあったのか聞かせてもらえますか?

岩崎:まず、天満に拠点を構えたのは、元々天満に馴染みがあったというのが大きかったですね。

栗田:そうだったんですね。詳しく聞かせてください。

岩崎:僕と天満との縁から話すと、僕が最初に就職して勤めていた会社で、担当したクライアントが南森町にあってよくこの界隈に来ていました。それから転勤で大阪を離れていた頃にも、大阪に帰省した時にはよく友人と天満で遊んでました。その後、会社を辞めてからも、一緒に法人を立ち上げたビジネスパートナーの事務所が天神橋筋7丁目にあったので、よく打ち合わせに来てましたし、その後に天満の美味しい店やおもろい店、個性的な店を案内してもらっていました。なので、天満は気軽に飲み食いができて居心地がいい場所やなって愛着がありました。また一時期、仕事で15年ほど北関東にいた時があって、15年ぶりに大阪に戻ってくる時にどこに住もうかなと思った時に天神橋に住もうと決めた。この町に住んだらなんかオモロいなと思ったんですよね。

栗田:何十年もの年月の中で、いろんな形で天満の町との関わりがあったんですね。

岩崎:まとめると、最初、天満は「仕事の場」でした。で、次は友人との「サードプレイス」。北関東から大阪へ戻ってきて住み出したら「生活の場」。この3つの関わり方で天満と絡んでいた。ずっと天満・天神橋におったというよりも、人生のいろんな側面で天満と関わっていました。で、いまは天満で商売をする人であり、商店街の人です。

入念な計画より、まずやることを決める。

目指す理想を描いて走りながら考える。

岩崎:そんな中で天満での出店を決めたのは、マチコから1ヶ月ぐらい経って、たまたま天満で空き物件の情報が出てきたんです。タイミング上、出店を決めざるを得ない。きちんと計画を考えきってから始めるのではなく、まず店を開いて、試して、修正して、また試して、ということをしよう。まず動くことを決めたっていうことが一番大きいかもしれません。

栗田:たまたま空き物件が出てきたことで、ここをまず抑えようというところからのスタート。そこから事業のプランを作っていったという流れなんですね。ということは、お店自体のコンセプトや細かな計画はどんな風に考えていったんですか?

岩崎:細かなところは走りながら決めましたが、大きなコンセプトは法人を立ち上げる前から考えていたこととズレていないですね。先ほどのお話のとおり、地元の人やソトから来る人が集って、地元の方から町場の話(オーラルヒストリー)を聞けることはすごく価値のあることで、そういう場所を大阪に作りたいと思っていたことですし、お店の壁に掛けている昔の天満の風景写真も、デジタルでアーカイブして額装するっていうスタイルもずっと考えていたことです。

そこに大阪に住む人が大阪を旅したり、インバウンドで商店街を訪れた海外の人が商店街を順番に歩いて回ったりする「ツーリズム」を作りたい。そのために、商店街の魅力を掘り起こしながら、この地域に足を運びたくなる理由として昇華させていきたいなぁというのは、かつてから思っていたことだし、日々目指していることです。

栗田:大きなコンセプトはずっと考えていたことで、細かなところは走りながらということですね。それは今も考えてるのですか?

岩崎:細かなしつらえ等は物件ありきだったし、こうしたいああしたいっていうのはあったけど、その時々の場面で変化していて、今も変化し続けています。物販の品ぞろえもすごく変わってきたし、食事のメニューも変わってきた。店長やビジネスパートナーとも話しながら、お客さんの反応を見ながら変えるところは変えて、その一方で「自分達が目指してるところってどこやったっけ」というのを毎回振り返りながら、でもやっぱ最初は売上に影響するのも怖いから、経済を回そうと思って色んなことを加えたりするけど、「これが違うんちゃうかな。」とか、「じゃあ次はどうするんだ。次はどういうところを目指していくか」っていうのを毎月、毎週、へたしたら毎日繰り返してるかな。

栗田:毎日、常に考えながらやっているんですね。

岩崎:こういう「お店」っていう形態での事業を始めるのは初めてやったんですけど、お店をやっていると、毎日何かが起きる。大きいものから小さなことまで毎日何かを解決しなければならない。例えば、「仕入れ」でいうと、その仕入れ先とコミュニケーション取り方をどう設計しようかとか、その設計の向こう側に自分たちが目指す「ツーリズム」にどう繋げていこうか、とか。そこはまた大きな話。これもずっと同時並行でやってきてる感じですね。

栗田:「ツーリズム」っていう岩崎さんたちの元々の考えがあったからこそだと思うんですけど、その時々で「そもそも何がやりたかったんだっけ」っていうところをちゃんと立ち返るのをとても大事にしているんですね。

岩崎:だけど、めっちゃ忘れるよ。(笑)目の前の売上げも欲しいから。お店やってるとリアルやなと思うんですよ。ただね、目指すところがどこなんかっていうのを決めてしまえば、そこへの行き方は間違えて戻ったり修正したりするけど、行く先は一緒やなって思う。そういう風に思うと、栗田さんが言ったみたいに戻る場所を決めて進む。もういっかい戻る、進む、戻る、そして進むみたいなことをちゃんと繰り返していってる感じかな。

栗田:進んで、戻って、その時々で、進み方の修正をやっていると思うんですけど、目指している世界観に進んでるなって実感ってありますか?

岩崎:もうそんなん分からへんときいっぱいあるで。(笑)

栗田:そうなんですね。(笑)

岩崎:ただ、例えばお客さんの感じが変わってきたとか、今日は外国の方がすごい来るね、とか。例えば11月にサンフランシスコから来た26歳の子がいて、1ヶ月ほど大阪に滞在している中で、12~13回くらいお店に来てました。また例えば、ハワイからの方からメールが来てコミュニケーションのやり取りが始まったこともあります。

栗田:へえ~。海外の方とのつながりまでできたんですね。

岩崎:それを本来の目的かどうかは別として、目指している世界にちょっと近づいてるんちゃうかという実感はあるかな。栗田さんがこうやって取材に来てくれたりとか、大阪市の方も僕の話を聞きに来てくれたりとか、常連の人が天満の昔の写真を持ってきてくれたりとか、僕らの思う世界観を、「ちょっとおもろいんちゃう」って、商店街のあり方の一つの形じゃないの。みたいなことを言う人が出てきたり、商店街と関わりながら、他のお店とコラボした商品とかフードの開発にも挑戦しようとか、天いち音楽祭をやってる時に学生さんが飛び入りで手伝いに来てくれたりとか、それは後から偶発的に出てきてたんです。

決してSNS等で瞬間的にバズることはないんですけれども、そもそもバズらせようという考えもない。ただ、まだまだやっぱり亀の歩みといいますか、一歩一歩っていう感じは否めないです。それを進んでる感っていうのかな。

栗田:大きなバズリは求めてなくて、1つずつコツコツ一歩ずつっていうことなんですね。でも、ふとした時に、答え合わせのような感じで、目指している世界にちょっと近づいているんちゃうかと実感することもあるんですね。

ー後半に続くー

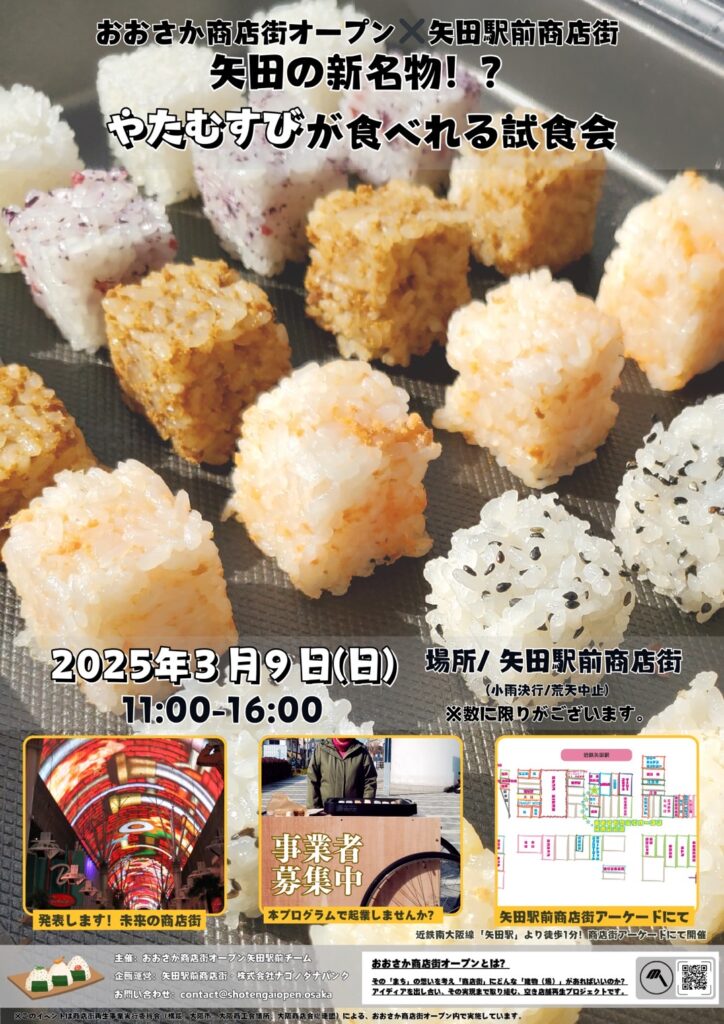

「矢田駅前商店街」の成果発表の開催詳細が決まりました。

成果発表当日は、

矢田の新名物!?やたむすびの試食会のほか、

「未来の商店街」について発表します。

皆様のお越しをお待ちしております。

なお、この成果発表を経て、

来年度から商店街オープンで決定した事業者が主となり

改装工事、開業準備を行っていく予定です。

■矢田駅前商店街 成果発表

日時:3/9(日) 11:00~16:00

場所:矢田駅前商店街

※小雨決行、荒天中止